Informationen zu Mieterstrom, Kundenanlagen und gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung

1. Mieterstrommodelle nach § 42a EnWG, §§ 19 Abs. 1 Nr. 3, 21 Abs. 3, 23c EEG 2021

Mieterstrommodelle ermöglichen es, in unmittelbarer Umgebung des Mietshauses erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen (nachfolgend PV-Strom) direkt an Mietparteien innerhalb dieses Gebäudes im Rahmen eines Mieterstromvertrages zum Verbrauch zu liefern. Produziert eine Photovoltaikanlage lokal den Strom für ein ganzes Wohnquartier, wird er auch Quartiersstrom genannt. Bei diesen Modellen übernimmt der sog. Kundenanlagenbetreiber (z. B. ein Vermieter oder ein Energiedienstleister) die Rolle des Stromlieferanten.

Der Strom für Mieterstromkunden stammt aus einer PV- Anlage und wird über eine interne Verteilung direkt innerhalb des Gebäudes bereitgestellt und ohne Durchleitung durch ein öffentliches Netz verbraucht (Vollversorgung). Etwaig erforderliche Reststrommengen werden aus dem öffentlichen Netz bezogen und zentral über einen Summenzähler erfasst. Zur Sicherstellung der Belieferung mit Reststrommengen ist der Abschluss eines Stromliefervertrages erforderlich. Kunden, die nicht am Mieterstrommodell teilnehmen möchten, können frei einen Stromlieferanten wählen (Drittbelieferung).

1.1 Voraussetzungen für Anspruch auf Mieterstromzuschlag

Beim „Mieterstromzuschlag“ handelt es sich um eine spezielle Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausschließlich für PV-Strom. Hierfür müssen u.a. folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- Erzeugung: Installation von Solaranlagen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Nebenanlage dieses Gebäudes

- Verbrauch: innerhalb dieses Gebäudes, dieser Nebenanlage oder in Gebäuden oder Nebenanlagen in demselben Quartier, in dem auch dieses Gebäude liegt, ohne Durchleitung durch ein Netz

- Gebäudetyp: Wohn- und Gewerbegebäude (Ausnahme: Erzeugung und Verbrauch durch verbundene Unternehmen bei Nichtwohngebäuden ausgeschlossen)

- Begrenzung auf typische Wohngebäudestrukturen (nicht großflächig, nicht hunderte Letztverbraucher, siehe auch Hinweise unter Punkt 3. Zu EuGH hat mit Urteil vom 28.11.2024 l Rs. C-293/23)

- PV-Anlage ist bei der Bundesnetzagentur registriert und ins Marktstammdatenregister eingetragen

- Seit Januar 2023 darf eine einzelne Anlage mehr als 100 kW liefern. Mehrere benachbarte Anlagen dürfen sich auf 1 Megawatt Leistung summieren.

Die Höhe des Mieterstromzuschlags berechnet sich nach der Leistung der Photovoltaikanlage.

Strom aus anderen erneuerbaren Energiequellen (z.B. Strom aus Windkraft oder aus BHKWs) fällt nicht unter diese Definition. Hierfür wird kein Mieterstromzuschlag gewährt.

1.2 Varianten: Physischer vs. virtueller Summenzähler

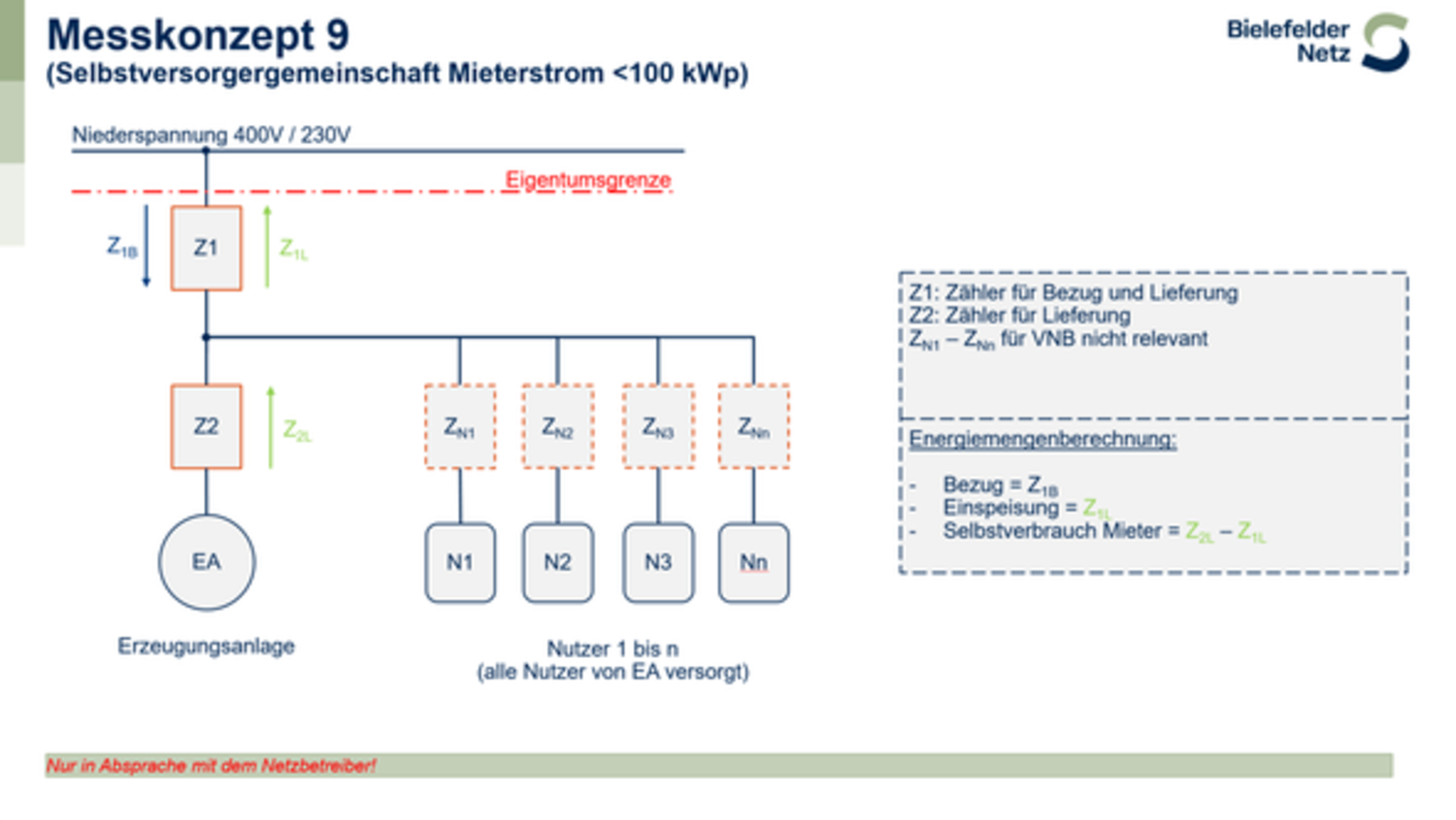

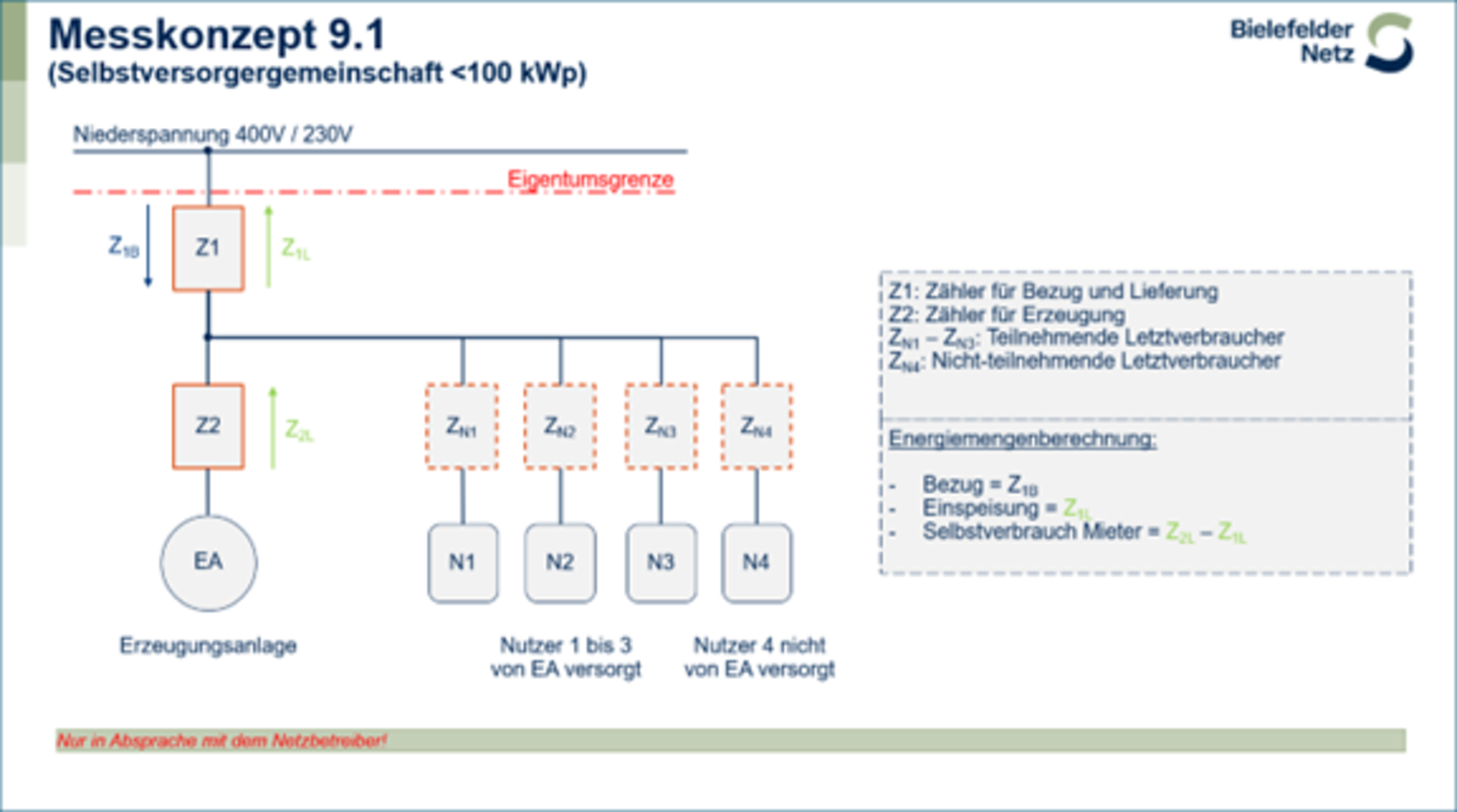

Das zum Einsatz kommende Messkonzept bei Mieterstromprojekten ist von der im Einzelfall geplanten Struktur, der energiewirtschaftlichen Komplexität und den Gegebenheiten vor Ort abhängig und ist mit dem zuständigen Netzbetreiber abzustimmen.

Die messtechnischen Einrichtungen und das konkrete Messkonzept müssen gewährleisten, dass alle erforderlichen Werte und Strommengen für die verschiedenen energiewirtschaftlichen Prozesse, die die jeweilige Mieterstrom-Konstellation mit sich bringt, vorliegen.

Zudem sind bei der Umsetzung ergänzend Mess- und eichrechtliche Vorgaben zu beachten.

Bei einem physischen Summenzähler wird die gesamte Anlage technisch vom Netz getrennt. Beim virtuellen Summenzähler gemäß § 20 Abs. 1d EnWG entfällt diese physische Abgrenzung. Voraussetzung ist, dass alle Messstellen – also Mieterstromkunden und die Erzeugungsanlage – mit intelligenten Messsystemen (iMSys) ausgestattet sind.

Technischer Hinweis: Um im System den virtuellen Summenzähler abbilden zu können ist es zwingend erforderlich, dass die Messdaten aus dem intelligenten Messsystem zuverlässig Daten übertragen. Damit das geprüft werden kann muss eine sorgfältige Messung mit einem geeigneten Messgerät erfolgen, um die Empfangsqualität mittels LTE am Zählerschrank zu prüfen. Hierbei wird die Empfangsstärke und Empfangsqualität auf Einhaltung der erforderlichen Grenzwerte geprüft.

1.3 Abrechnung und Messung

Die Energiemengen werden am Summenzähler erfasst. Der Verbrauch drittversorgter Kunden wird vom Gesamtbezug abgezogen. Für PV-Strom, der nicht durch Mieterstromkunden verbraucht wird, hat der Anlagenbetreiber bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen Anspruch auf eine Einspeisevergütung nach EEG.

1.4 Rolle des Messstellenbetreibers

Für drittversorgte Letztverbraucher erfolgt der Messstellenbetrieb durch den grundzuständigen oder einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber. Für Mieterstromkunden liegt die Verantwortung für den Messstellenbetrieb beim Kundenanlagenbetreiber.

Wie melde ich eine Mieterstromanlage an?

Die Anmeldung einer Mieterstromanlage erfolgt über den regulären Anmeldeprozess für EEG-Anlagen – in der Regel durch Ihren Elektroinstallateur oder Planer.

Dabei durchläuft der Installateur die vorgesehene Anmeldestrecke beim Netzbetreiber. Bereits im Rahmen dieser Anmeldung muss das geplante Mess- und Abrechnungskonzept vollständig vorliegen. Insbesondere ist zu unterscheiden, welche Letztverbraucher als Mieterstromteilnehmer gelten und welche nicht am Mieterstrommodell teilnehmen.

Nur mit einem vollständigen Messkonzept kann die Anlage als Mieterstromanlage anerkannt und korrekt bilanziert werden.

2. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung nach § 42b EnWG

Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) ist ein neues Modell gemäß § 42b EnWG, eingeführt durch das Solarpaket I (in Kraft seit 16. Mai 2024). Hierbei können die Bewohner eines Gebäudes anteilig Strom aus einer gemeinsamen PV-Anlage, sog. Gebäudestromanlage, erhalten. Der Betreiber der Gebäudestromanlage weist die erzeugten Mengen den teilnehmenden Letztverbrauchern rechnerisch zu.

2.1 Vorraussetzungen

- Stromnutzung erfolgt ohne Durchleitung durch ein Netz und im selben Gebäude oder einer zugehörigen Nebenanlage dieses Gebäudes

- Nutzung erfolgt unmittelbar aus der Gebäudestromanlage

- Viertelstündliche Messung der Erzeugungs- und Verbrauchsmengen (z. B. über iMSys)

- Abschluss eines Gebäudestromnutzungsvertrags zwischen Betreiber der Gebäudestromanlage und den teilenehmenden Letztverbrauchern

Messkonzept physischer Summenzähler

2.2 Abgrenzung zu Mieterstrom

Im Gegensatz zum Mieterstrommodell folgt aus der GGV kein Vollversorgungsgebot, d.h. die Letztverbraucher behalten den Stromliefervertrag mit ihrem Energieversorger. Alle Messstellen bleiben Bestandteil des öffentlichen Stromnetzes. Daher gibt es keine Übergabemessung und keinen Anspruch auf einen Mieterstromzuschlag (§ 21 Abs. 3 EEG).

2.3 Aufteilung des Stroms

Die Aufteilung des in der Gebäudestromanlage erzeugten Stroms erfolgt rechnerisch – entweder über einen statischen Schlüssel (z. B. fester Prozentanteil) oder dynamisch (verbrauchsabhängig). Wird mehr Strom erzeugt, als verteilt werden kann, wird der Überschuss ins Netz eingespeist.

3. Überblick Mieterstrom/Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

| Mieterstrommodell | Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung | ||

|---|---|---|---|

| Mit physischem Summenzähler | Mit virtuellem Summenzähler | ||

| Rechtliche Grundlage | Kundenanlage nach § 3 Nr.24a EnWG | Kundenanlage nach § 3 Nr.24a EnWG | § 42b EnWG |

| Messtechnik | Je nach Anwendungsfall | iMSys | iMSys oder RLM |

| Spannungsebene | keine Einschränkung | Niederspannung | keine Einschränkung |

| Erzeugungsanlage | PV / BHKW / Wind | PV / BHKW / Wind | PV |

| Mieterstromzuschlag | Möglich | Möglich | Nicht möglich |

| Versorgungsmodell | Vollversorgung durch Kundenanlagenbetreiber (Reststrombezug durch Lieferanten am Summenzähler) | Vollversorgung durch Kundenanlagenbetreiber (Reststrombezug durch Lieferanten am Summenzähler) | Jeder Kunde muss einen Lieferanten für eigenen Reststrom wählen |

| EnWG | § 42a EnWG Vollständige Strombelieferung (PV-Erzeugung und Reststromlieferung) an MS-TeilnehmerInnen | § 42a EnWG Vollständige Strombelieferung (PV-Erzeugung und Reststromlieferung) an MS-TeilnehmerInnen | § 42b EnWG Ausschließliche PV-Lieferung an GGV-TeilnehmerInnen in einem Gebäude; Die Reststromlieferung an die GGV-TeilnehmerInnen erfolgt durch Dritte |

| Förderung | Mieterstromzuschlag für den lokal verbrauchten Strom gemäß § 19 Abs. 3 EEG | Mieterstromzuschlag für den lokal verbrauchten Strom gemäß § 19 Abs. 3 EEG | Kein Anspruch auf Mieterstromzuschlag |

| Einspeisevergütung / Förderung nach EEG für ins Netz eingespeiste Strommengen | Einspeisevergütung / Förderung nach EEG für ins Netz eingespeiste Strommengen | Einspeisevergütung / Förderung nach EEG für ins Netz eingespeiste Strommengen | |

| Stromlieferung | Anlagenbetreiber liefert ein vollständiges Stromprodukt (Solarstrom und Reststrom) an Nutzer | Anlagenbetreiber liefert ein vollständiges Stromprodukt (Solarstrom und Reststrom) an Nutzer | Anlagenbetreiber liefert nur Solarstrom an Nutzer und vereinbart dafür ggf. ein Entgelt. Hierfür gelten vereinfachte Informationspflichten gegenüber einer normalen Stromlieferung. |

| Die Reststromlieferung wählt jeder Nutzer weiterhin individuell (z.B. beim bisherigen Stromversorger) | |||

| Vorgaben zu Konditionen des Stromverkaufs | Ausschließlich freiwillige Teilnahme, keine Kopplung an Mietvertrag möglich | Ausschließlich freiwillige Teilnahme, keine Kopplung an Mietvertrag möglich | Ausschließlich freiwillige Teilnahme, keine Kopplung an Mietvertrag möglich |

| Einschränkungen des Umfangs* | Ein einziger Anschlusspunkt an das öffentliche Netz („Kundenanlage“) | Ein einziger Anschlusspunkt an das öffentliche Netz („Kundenanlage“) | Ein einziger Anschlusspunkt an das öffentliche Netz („Kundenanlage“) |

| Mehrere Gebäude können dabei zu einer Kundenanlage zusammengefasst werden. | Mehrere Gebäude können dabei zu einer Kundenanlage zusammengefasst werden. | Anders als bei Mieterstrom darf hierbei nur ein einzelnes Gebäude (und seine Nebenanlagen) erfasst sein. | |

| Messkonzept und Abrechnung | Wohnungszähler sind im Messkonzept entweder MSB erstellt die Abrechnung oder Vermieter ist MSB und erstellt die Abrechnung | Wohnungszähler sind im Messkonzept entweder MSB erstellt die Abrechnung oder Vermieter ist MSB und erstellt die Abrechnung | Wohnungszähler sind im Messkonzept wMSB erstellt die Abrechnung entspr. dem Verteilungsschlüssel und der RLM gMSB/wMSB erstellt die Abrechnung für die Messeinrichtung |

| Summenzähler | Physicher Zähler muss vorhanden sein, weil eine Grundgebühr für die Netznutzung anfällt. | virtueller Summenzähler | Virtueller oder physischer Summenzähler |

4. Rechtliche Hinweise und aktuelle Entwicklungen

Der EuGH hat mit Urteil vom 28.11.2024 l Rs. C-293/23 entschieden, dass der Begriff der Kundenanlage gemäß § 3 Nr. 24a EnWG und seine Auslegung durch die Regulierungsbehörden und die Rechtsprechung nicht richtlinienkonform bzw. zu weitgehend und damit unvereinbar mit den Vorgaben der Strombinnenmarktrichtlinie ist. Die Frage, ob ein Leitungssystem ein Verteilernetz ist, bestimme sich nach den in Art. 2 EltRL 2019 beziehungsweise Art. 2 EltRL 2009 enthaltenen Definitionen. Auf dieser Grundlage ist ein Verteilernetz ein Netz, das der Weiterleitung von Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung dient, die zum Verkauf an Großhändler und Endkunden bestimmt ist

Der BGH (Beschluss vom 13.05.2025 l Az.: EnVR 83/20) hat daraufhin erwartungsgemäß entschieden, dass nur eine Energieanlage, die kein Verteilernetz ist, bei richtlinienkonformer Auslegung eine Kundenanlage sein kann. Liegt ein Verteilernetz in diesem Sinn vor, können Verteilernetzbetreiber von der Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten nur befreit werden, wenn und soweit die Elektrizitätsrichtlinie und das zu ihrer Umsetzung ergangene nationale Recht eine Ausnahme zulassen.

Etwaige gesetzgeberische Anpassungen stehen aktuell noch aus. Es ist jedoch absehbar, dass die Entscheidungen gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Quartierskonzepten, Mieterstrommodellen und laufende Projekte haben dürften.

Wir empfehlen allen Netzkunden, die vergleichbare Anschlusskonzepte umgesetzt haben bzw. umsetzen wollen, sich regelmäßig über den aktuellen rechtlichen Stand zu informieren und neue Entwicklungen zu verfolgen.

Kundenanlage/Kundenanlagenbetreiber (KAB)

Eine Kundenanlage im Sinne des § 3 Nr. 24a oder b EnWG entsteht, wenn über eine kundeneigene Energieanlage Letztverbraucher angeschlossen sind und diese Anlage mit einem Summenzähler vom Netz der allgemeinen Versorgung abgegrenzt ist.

Beispiele für Kundenanlagen nach § 3 Nr. 24a EnWG sind Mehrfamilienhäuser vorwiegend in Kombination mit Erzeugungsanlagen. Diese werden auch Mieterstrommodelle genannt. Unter bestimmten Voraussetzungen ist bei PV-Anlagen die Inanspruchnahme eines PV-Mieterstromzuschlages nach EEG möglich.

Beispiele für Kundenanlagen nach § 3 Nr. 24b EnWG sind überwiegend Industriekunden mit Unterabnehmern auf dem Betriebsgelände oder Einkaufsmärkte mit Backshop und ggf. weiteren Länden.

Bei Kundenanlagen nach § 3 Nr. 24a EnWG handelt es sich um geographisch eng begrenzte "Hausanlagen" innerhalb von Gebäuden oder Gebäudekomplexen. Möglich ist im Einzelfall auch, dass sich eine Kundenanlage außerhalb von Gebäuden über ein größeres Grundstück erstreckt.

Die Voraussetzung für den Mieterstromzuschlag wären Wohngebäude, bei denen mindestens 40 % der Fläche des Gebäudes dem Wohnen dienen. Der Verbrauch des Stroms muss innerhalb desselben Gebäudes oder in Wohngebäuden oder Nebenanlagen in demselben Quartier stattfinden. Handelt es sich um ein Quartier, ist damit ein zusammenhängender Gebäudekomplex gemeint, der den Eindruck eines einheitlichen Ensembles erweckt.

Gesetzesbegründung zum EEG 2021: „Es handelt sich bei Mieterstrommodellen um einen Sonderfall von Sachverhalten hinter dem jeweiligen Netzverknüpfungspunkt, der eine Förderung gerade für andere räumliche Zusammenhänge erforderlich macht als im Fall der Eigenversorgung“ Der Quartiersansatz hat keinen Einfluss auf die Eingrenzung der in § 3 Abs. 24a definierten Kundenanlage. Auch bei Lieferung im Quartier bleibt Voraussetzung für den Mieterstromzuschlag, dass keine Durchleitung durch ein Netz der allgemeinen Versorgung erfolgen darf.

Zuständigkeit für die Belieferung von Kunden innerhalb einer Kundenanlage

Die Versorgung der in der Kundenanlage angeschlossenen Letztverbraucher erfolgt grundsätzlich durch den Kundenanlagenbetreiber. Der Kundenanlagenbetreiber ist für die in seiner Anlage versorgten Kunden verantwortlich und muss deren Versorgung sicherstellen.

Die Letztverbraucher haben das Recht auf freien Netzzugang (Lieferantenwechsel nach § 3 Nr. 24 a und b) EnWG in Verbindung mit § 20 (1d) EnWG), den der Kundenanlagenbetreiber sicherstellen muss. Sogenannte Exklusivitätsvereinbarungen durch den Kundenanlagenbetreiber, also eine Bindung der angeschlossenen Letztverbraucher an einen Energielieferanten, sind unzulässig.

Für die Letztverbraucher innerhalb der Kundenanlage, die nicht von einem dritten Energielieferanten beliefert werden, besteht kein Recht auf Grund-/Ersatzversorgung (gemäß Grundversorgungs-verordnung) durch den jeweils zuständigen Grundversorger des der Kundenanlage vorgelagerten Netzes, da diese Letztverbraucher nicht im Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 3 Nr. 17 EnWG angeschlossen sind. Gleiches gilt für die Ersatzbelieferung außerhalb der Niederspannung. Kunden, die von einem dritten Lieferanten beliefert werden, werden durch den Netzbetreiber zur Grund-/Ersatzversorgung beim zuständigen Grundversorger gemeldet, wenn diese Belieferung beendet wird und keine Folgebelieferung durch einen dritten Lieferanten besteht.

Mit dem Begriff „dritter Energielieferant“ sind alle vom Letztverbraucher frei wählbaren Energielieferanten gemeint. Die Belieferung durch den Kundenanlagenbetreiber selbst ist damit nicht gemeint.

Zuständigkeit für den Messstellenbetrieb

Bei Kunden, die einen dritten Lieferanten wählen, muss der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber als grundzuständigem Messstellenbetreiber (gMSB) oder durch einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber (wMSB) erfolgen. Gleiches gilt für Erzeugungsanlagen. Entsprechende Zählerplätze sind vom KAB einzurichten.

Der wMSB muss einen Messstellenbetreiberrahmenvertrag nach Vorgaben der Bundesnetzagentur (BK6-17-042) mit dem Netzbetreiber abschließen. Es gelten die Wechselprozesse im Messwesen (WiM).

Für diese Zähler stellt der Netzbetreiber gegenüber dem Kundenanlagenbetreiber keine Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen aus dem Messstellenbetriebsgesetz und dem Eichrecht liegen im Verantwortungsbereich des Kundenanlagenbetreibers.

Messkonzepte und Messarten

Die Messkonzepte sind im Anmeldeportal (Kundenmarktplatz) aufgeführt, die am häufigsten in der Praxis Anwendung finden.

Zudem ist gibt es eine Auflistung hier.

| Anschluss der Kundenanlage in Niederspannung und Bezug < 100.000 kWh/Jahr | Anschluss der Kundenanlage in Niederspannung und Bezug > 100.000 kWh/Jahr | Anschluss der Kundenanlage außerhalb der Niederspannung |

| Summenzähler / Unterzähler: SLP / SLP | Summenzähler / Unterzähler: RLM / SLP | Summenzähler / Unterzähler: RLM / RLM |

| Ablesung der Summenzähler und Unterzähler zum 31.12. | Monatlicher Messwert von den SLP-Zählern erforderlich | |

| Befindet sich eine Erzeugungsanlage > 100 kW in der Kundenanlage, ist eine RLM-Messung erforderlich, ggf. ist die bezugsseitige Abrechnung aber dennoch als SLP möglich. | Befinden sich mehrere Erzeugungsanlagen, insbesondere in Verbindung mit Speichern, in der Kundenanlage, ist die Konstellation auch in der NS erforderlich. |

Drittbelieferung und Lieferantenwechselprozesse

- Der Kundenanlagenbetreiber bestellt mittels Formblatt „Anmeldung zur Erstellung einer Marktlokation in einer Kundenanlage“ für den Letztverbraucher beim Netzbetreiber eine Markt- und Messlokation Download : Anmeldung zur Erstellung einer Marktlokation in einer Kundenanlage (PDF | 103 KB)

- Der Netzbetreiber richtet innerhalb von 10 Werktagen die Marktlokation und Messlokation ein und übermittelt diese dem Kundenanlagenbetreiber.

- Ein vom Kundenanlagenbetreiber beauftragter dritter Messstellenbetreiber meldet für die Messlokation per WiM-Prozess den Messstellenbetrieb für den Kunden an, oder der gMSB nimmt den Zählereinbau vor.

- Der Kundenanlagenbetreiber nennt dem betroffenen Letztverbraucher seine Marktlokation.

- Der Kunde übermittelt seinem Wunschlieferanten diese Marktlokation.

- Der Lieferant meldet den Kunden beim Netzbetreiber per GPKE-Prozess zur Belieferung an.

- Der Kundenanlagenbetreiber meldet mittels Formblatt „Anmeldung der Belieferung eines Letztverbrauchers durch den KAB“ für den Letztverbraucher beim Netzbetreiber die gewünschte Belieferung spätestens 11 Tage vor dem gewünschten Belieferungsbeginn an Download: Anmeldung der Belieferung eines Letztverbrauchers durch den KAB (PDF | 124 KB).

- Liegt dem NB keine Abmeldung des dritten Energielieferanten vor, informiert der NB den dritten Energielieferanten (Abmeldeanfrage). Widerspricht der Energielieferant der Abmeldeanfrage, verbleibt die Marktlokation beim dritten Energielieferanten. Stimmt der dritte Energielieferant zu, setzt der NB die Anmeldung des KAB um. Über den Vorgang informiert der NB den KAB entsprechend.

Hinweis:

Ein Wechsel aus der Drittbelieferung zurück zum KAB wird wie eine Stilllegung behandelt. Hat der gMSB bis dahin den Messstellenbetrieb übernommen, wird der Zähler ausgebaut. Die Verantwortung für den Messstellenbetrieb geht auf den Kundenanlagenbetreiber über.

Abrechnung

Am Summenzähler wird von der bezogenen Energiemenge der Verbrauch der drittversorgten Letztverbraucher (Unterzähler) abgezogen. Das kleinstmögliche Ergebnis ist 0.

Die Ermittlung der Einspeisemenge am Summenzähler ergibt sich aus der physikalisch eingespeisten Menge zuzüglich der Differenz zwischen dem Bezug der Hauptmessung und dem Verbrauch der drittversorgten Letztverbraucher, sofern die Differenz des physikalischen Bezuges an der Hauptmessung kleiner als die Summe aller Verbrauchswerte der drittversorgten Letztverbraucher ist. Die eingespeiste Menge wird dem Anlagenbetreiber gemäß den gesetzlichen Vorgaben aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vom Netzbetreiber vergütet.

Die Netznutzungsabrechnung für die Marktlokation (siehe FAQ: „Drittbelieferung und Lieferantenwechselprozesse“) der Kundenanlage (Summenzähler), sowie die Marktlokationen von drittbelieferten Letztverbrauchern in der Kundenanlage nimmt der Netzbetreiber gemäß den für diese Marktlokationen bestehenden Netznutzungsverträgen vor. Aufgrund der Saldierung von Summen- und Unterzählern erfolgen alle Abrechnungen turnusmäßig zum 31.12. eines Kalenderjahres.

Die Abrechnung der Netzentgelte für die Unterzähler erfolgt grundsätzlich analog der Abrechnung des Summenzählers. Ist die Kundenanlage beispielsweise in der Mittelspannung angeschlossen, werden sowohl die Marktlokation der Kundenanlage (Summenzähler) als auch die Marktlokationen der drittbelieferten Letztverbraucher (Unterzähler) mit den Netzentgelten Mittelspannung abgerechnet. In diesem Fall sind alle Unterzähler als RLM-Messungen auszuführen, um entsprechende Arbeits- und Leistungswerte für die Abrechnung zu erhalten.

Verluste, die z. B. bei Anschluss der Kundenanlage ans Mittelspannungsnetz und in der Kundenanlage angeschlossenen Letztverbrauchern mit niederspannungsseitiger Messung entstehen, werden bei der Abrechnung nicht berücksichtigt und sind vom Kundenanlagenbetreiber (Summenzähler) zu tragen.

Anschluss von Kundenanlagen

Im Zuge der Anschlussbeantragung ist das Vorhandensein von Untermessungen mitzuteilen. Das hat zur Folge, dass ein entsprechendes Messkonzept abzustimmen ist.

Sollten drittversorgte Kunden vorhanden sein, ist dies entsprechend Formblatt (siehe FAQ „Drittbelieferung und Lieferantenwechselprozesse“) mitzuteilen. Eine Abstimmung zwischen KAB und Netzbetreiber ist zwingend erforderlich, um Messungen, Drittbelieferungen und Abrechnungen korrekt aufbauen zu können.